システム開発事業に参入したばかりの方やこれからシステム開発事業に参入しようと考えている方の中には、「システム開発」と「システム構築」の違いについて、理解が曖昧な方もいらっしゃるのではないでしょうか。システム開発とシステム構築は混同しやすいですが、対象とする範囲が異なるものです。これからシステム開発に携わるのであれば、それぞれの違いについて理解しておくことが大切です。本記事では、システム開発とシステム構築の概要や違い、工程などについて詳しくご紹介します。

目次

「理想のシステム開発の外注先

見つけ方ガイド」無料配布中

システム開発・構築の工程って何?

システム開発の工程とは、システム開発においてあらかじめ決まった手順のことです。システムやWebアプリケーションを「最小限の時間とコスト、かつ高品質で開発するための枠組み」と考えるとわかりやすいですね。工程(枠組み)に沿ってシステム開発を進めていくことによって、品質の向上が期待できます。工程ごとに期限や品質の基準などを設け、それぞれの工程でしっかり管理することが、一定の品質を保ちつつ、期限までにシステムを開発して提供することにつながります。

システム構築でも同じことがいえ、決められた基準をもとに設計やプログラミング・テストをすることで、質の高いシステムの提供が可能です。

工程における期限はシステムの規模感によって異なり、小規模のシステムなら3ヶ月程度を期日とすることも珍しくありません。一方で大規模なシステムになれば、長期間1つの案件に着手することになるため、システムの規模に比例して各工程の期限を決めていくことが困難になります。

システム開発とシステム構築の違い

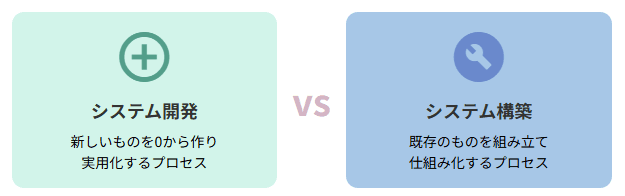

システム開発とシステム構築は一見よく似た言葉に見えますが、実は指している範囲や役割に違いがあるといえます。たとえば「開発」は、新しい仕組みやサービスをゼロから考え出し、設計し、プログラムを作って動かすところまでの流れです。これに対して「構築」は、完成したシステムやソフトウェアの部品を組み立て、本番環境へ導入し、実際に運用できる仕組みに仕上げるまでの工程を指します。

言葉の意味を分解すると、「開発」は新規性を伴うものづくりというニュアンスが強く、まったく新しいものを生み出す場面でよく使われます。一方、「構築」は、材料や部品、人材がすでに揃っていることを前提に、それらを組み合わせて完成形にしていくイメージ。新規・既存を問わず、組み上げることが主な目的となります。

また、実際の現場や会話では「開発」と「構築」はほぼ同義語のように扱われる場面も多く、厳密な線引きをしないまま使われることもしばしばです。しかしながら、契約内容や担当範囲、納品物の確認など、トラブル防止のためには、それぞれの言葉がどの範疇を示しているのか整理しておくと良いでしょう。

| 視点 | システム開発 | システム構築 |

|---|---|---|

| 意味 | 新しい仕組みを設計し、プログラムを作成してテストまで行うプロセス | 開発済みの部品を組み立て、稼働環境へ落とし込み仕組み化するプロセス |

| 新規性 | ゼロから創り出すことが前提。新規性の強いケースで使用されやすい | 既存・新規を問わず「組み上げる」行為に適用。部品や人材が揃っている前提 |

| 担当フェーズ | 要件定義 → 設計 → 実装 → テストまで | テスト後のデプロイ・設定・移行を含み、運用につながる |

| 成果物 | 動作確認済みプログラム一式(例:労務管理アプリ) | 組み上げ済みシステム+本番環境(例:社内で稼働する労務管理基盤) |

| 例示場面 | 新規Webサービスのコード開発 | 既存社内ネットワークへサービスを導入し稼働 |

| 契約での扱い | 成果物重視の請負契約と相性が高い傾向 | 仕様変動に備えた準委任契約で語られる場面も多い |

| 関連手法 | ウォーターフォール・アジャイル・V字モデル など | DevOps や Infra as Code など運用連携手法 |

システム開発とシステム構築の工程について

システム開発とシステム構築は、同義として使われていることもあれば、システム開発がシステム構築の一部とみなされることもあります。しかし、着手していく工程において大きな違いはありません。一般的にシステム開発とシステム構築の工程は、以下の流れで行われます。

各工程を詳しくみていきましょう。

●要件定義(要求定義)

要件定義とは、作り上げるシステムをどういった内容にしていくのかを決めていく工程のことを指します。決めた内容をもとに、予算や人員、期間なども設定します。要件定義に必要な事項は、以下のとおりです。

- システム開発や構築の実績

- システムを作り上げるためのプログラミングスキル

- 各工程の計画を立てていく能力

要件定義は、プログラミングスキルがあれば必ずしもできることではありません。上流工程であるため、定義するためにはシステム開発や構築における豊富な経験が求められます。

さらに各工程においてそれぞれ計画を立てる必要があるため、特定の工程について詳しいだけでは計画が立てられません。常に計画性を保ちながら、システムを作り上げていける環境の基盤を構築することが重要です。

そのため、要件定義は時間をかけて各工程の間で整合性が取れているかを確認しながら計画を立てていきます。また、要件定義で決めたことは各工程の責任者に伝えていきます。ここで誰か1人でも認識の違いがあると、完成するシステムに大きな影響を及ぼすため、しっかりと認識を合わせておきましょう。

●外部設計

外部設計とは、システムの画面の見た目を設計していくことを指します。要件定義で決めた内容に則って、ユーザーインターフェースを作り上げていきます。外部設計で不備があると、ユーザーが使いにくいシステムが完成することも起こり得ます。自社のシステムや依頼された企業に向けたシステムであれば業務効率の悪化を引き起こしてしまいますし、顧客に向けたシステムであれば満足度の低下につながるリスクとなるため、重要な工程です。外部設計をする際には、ユーザー側の視点に立つことが大切です。

●内部設計

内部設計とは、システムやソフトウェアの各種内部仕様を細かく定義する工程のことを指します。内部設計はプログラミングにかかわる工程です。外部設計が十分であっても、外部設計で設計した内容をシステム上に正しく反映させられないと意味をなしません。そのため、内部設計では開発者側の視点でプログラムの設計を進めていきます。内部設計に不備があった際には、システム内の必要な機能が使えないことも起こり得ます。内部設計が十分に行われていれば、安定して使えるシステムとなり、ユーザーから高い評価を得ることにつながります。

正しいコードによって設計できているかを確認するため、内部設計では1人だけでなく複数人でチェックすることがおすすめです。また、内部設計までが、システム開発やシステム設計の上流工程です。上流工程においては、あらゆる知識や経験が求められるため、経験豊富なエンジニアが担うケースが大半です。

●プログラミング

内部設計で大型プログラミングの型が完成したら、それに基づいてプログラミングの作成を行います。作成するシステムの種類によって必要なプログラミング言語が異なるため、システム会社によっては、様々な言語を使い分けてプログラミングを行います。世界中で高い人気を誇るJavaや、実行速度の速さに定評があるC言語など、言語ごとに特徴が異なります。

●単体テスト

プログラミングが完了したら、問題なく運用できるかテストします。テストには複数の種類があるため、システム全体をチェックするだけではありません。まずは、個々のプログラムが最初の要件定義で定めた内容を満たしているかテストしていきます。正常に反応しなかったプログラムが見つかれば、反応した内容を確認してどこに問題があったのかを明確にし、修正をします。

●結合テスト

単体テストのみが完了しても、システムが正常に反応するとは限りません。複数のプログラムが組み合わさることによって、それぞれが干渉し合い、正常に反応しないことも起こり得ます。そのため、複数のプログラムを組み合わせた結合テストを行います。具体的には、データの受け渡しなどの際にプログラム同士が正確に連携してくれるかなどをチェックするテストのことを指します。

●システムテスト

単体テストと結合テストが完了したら、すべてのプログラムを合わせて正常に反応するかを確認するため、システムテストをします。

単体テストや結合テストは、正常に反応してくれるか確認するテストである一方で、システムテストにおいてはシステム全体をテストする必要があります。そのため、アクセスへの耐久性や処理速度などを意識してテストを行います。要件定義のとおりに動作するかを確認することはもちろん、実際にユーザーが利用する際のことを考えてチェックすることが大切です。開発側の環境で問題なくシステムが運用できるか確認し、問題がなければ最後のテストへと移行します。

●運用テスト

システムテストが完了したら、実際にシステムを利用する環境下でも正常に反応するか、運用テストを行います。システム会社の環境で問題なく動いても、実際に使う現場の環境で正常に使うことができなければ意味をなしません。運用テスト以前のテストよりも、実用性を重視してチェックするテストだといえます。

●システム移行

すべてのテストが完了して、現場で問題なく運用する判断できたら、旧システムから新システムに移行させていきます。システムの移行には、大きく分けると一気に切り替えていく一斉移行と徐々に切り替えていく順次移行の2つの方法があります。一斉移行は新システムへの移行を急速に行う場合に効果的な反面、現場で使う方がすぐに対応できず混乱を招くことも起こり得ます。急速に新システムへの移行が必要ない場合は、順次移行で段階的にシステムを切り替えていく方法がおすすめです。

●運用・保守

システムは完成して終わりではありません。システムの運用と保守を行い、システムを使い続けられるようにする必要があります。完成したシステムのことをもっとも理解しているのはシステム開発会社であるため、現場でシステムを持続的に活用し続けるための運用や保守を行えます。そのため、システム開発会社がシステムの運用や保守をするのが一般的です。例えば、メモリの利用状況を確認したり、システムのアップデートを行ったり、運用保守の業務内容は多岐に渡ります。

システム開発の工程モデル

| モデル名 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| ウォーターフォールモデル | 上流から下流へ工程を一方向に進める直線型 | 計画が立てやすく、進捗や品質管理がしやすい/業務引継ぎもスムーズ | 工程ごとに完了しないと次に進めず、変更対応が難しい | 要件が固まっている大規模・中規模システム開発 |

| アジャイルモデル | 小さな単位で開発・テスト・リリースを反復 | 変化に柔軟でスピーディー/途中仕様変更も対応しやすい | 全体像を把握しにくく、管理が難しい場合も | スピード重視の新規事業やWebアプリ・サービス |

| DevOps(デブオプス) | 開発と運用が連携して自動化・高速化 | 開発から運用まで一体で改善サイクルを回せる/迅速なリリース | 組織や文化の変革が必要/既存体制では難しいことも | 変化が激しいサービス運用、運用改善が重視される現場 |

| プロトタイプモデル | 試作品を作り、顧客と認識合わせしながら進行 | 顧客のイメージとズレにくい/仕様変更しやすい | 仕様が複雑だとコスト増大/機能限定プロトタイプは評価が難しいことも | UI/UX重視、要件が固まっていない小規模開発 |

| スパイラルモデル | 機能ごとに設計・開発・テストを複数回繰り返す | 柔軟な仕様変更に対応/プロトタイプを使い評価しやすい | 計画・管理が複雑/予算や納期が見えづらい | 大型システムや段階導入が必要なプロジェクト |

| V字モデル | V字型で開発工程とテスト工程を対応させる | 工程ごとにテストを設け品質重視/検証・見直しがしやすい | 変更に弱い/進行が遅くなることも | 品質管理が最優先の開発、金融・医療系システム |

システム開発の種類

システム開発には工程のモデルだけでなく、開発の種類も複数あります。システム開発の主な種類として、以下の3つが挙げられます。

- オープン系システム

- 汎用系システム

- Web系システム

ここでは、それぞれの種類について詳しくみていきましょう。

●オープン系システム

オープン系システムとは、すでに仕様が公開されているソフトウェアやハードウェアを利用して開発したシステムのことを指します。特定条件に依存することなく様々な条件下にも対応できることから、開放を表すオープンという言葉が使われています。

オープン系システムはPCで動かすことを前提とした業務アプリケーションが多いため、ユーザーのニーズをしっかり考慮し、OSやルーターなどの環境面も踏まえたうえで開発します。企業ごとに必要となるシステムは異なるため、より高い専門性が実現できるオーダーメイドのシステム開発だといえます。オープン系システムの具体的な開発事例として、受発注管理システムや在庫管理システム、販売管理システムなどが挙げられます。

開発に使用する主な言語は、JavaやC++などが挙げられますが、近年ではRubyやPythonが用いられることもあります。

●汎用系システム

汎用系システムとは、専用の汎用機といわれる大型のコンピュータに組み込み利用するシステムや、汎用機で開発するシステムのことを指します。PCやスマートフォンが普及する以前に業務用の大型コンピュータとして使用されていたものを汎用機といいます。1964年にSystem/360という汎用コンピュータが開発される以前は、コンピュータは用途によって使い分けられていました。それらを1台で完結できるようにした高性能なコンピュータが汎用機です。

汎用機はメインフレームと呼ばれることも多く、PCやスマートフォンが普及した現代においても企業や公的機関において用いられています。

一般的に、金融や物流などの分野で基幹システムとしてデータ処理の中枢的な役割を果たし、その重要性からホストコンピュータ同義に扱われることもあります。具体的な開発事例としては、高いセキュリティと耐久性が必要とされる金融系や流通系、メーカー系などの基幹システムが該当します。

開発に使用する主な言語は、COBOLなどが挙げられます。

●Web系システム

Web系システムとは、Webアプリケーションを開発するシステム開発のことを指します。インターネットの発展が盛んになり、オープン系システムから派生したものがWeb系システムです。

インターネットを介してブラウザ上で利用できるシステムのため、PCやモバイルデバイスなどWebブラウザが搭載されている機器で利用します。インターネットを介することが特徴の1つですが、社内のイントラネットにだけ接続するシステムはWeb系システムではなく、基本的に不特定多数のユーザーに使われるものを指します。

具体的な開発事例としては、ECサイトやSNSなどが挙げられます。

不特定多数のユーザーがアクセスできるため、BtoCのシステムに適しています。また、データベースサーバを活用することで大量のデータを保持できるため、業務システムなどの複雑なデータ管理が可能な点も特徴です。

高速処理が可能な言語を使用する必要があり、開発に使用する言語としてはPHPやJavaなどが挙げられます。

覚えておきたい略語について

要件定義を行う中では、クライアントと意見をすり合わせる必要があります。その際には、専門用語の内容をしっかり伝えることが求められるため、以下の略語の内容についてはしっかり覚えておきましょう。

- SP:企画

- SA:要求分析/システム方式設計要求分析

- RD-UI:要件定義

- UI:基本設計

- BD:基本設計

- SS:構造設計

- FD:機能設計

- DD:詳細設計

- PD:詳細設計/プログラム設計

- PS:詳細設計

- CD:コーディング

- PG:プログラミング

- PT:総合テスト

- OTO:運用テスト

システム開発を成功させるための5つのポイント

システム開発をスムーズに進めて理想の成果につなげるには、いくつか意識しておきたいコツがあります。ここでは「ゴール設定」「リスク対策」「コミュニケーション」「品質管理」「リリース後の改善」という5つの視点から、現場で役立つ具体的なポイントを紹介。

●ゴールを明確に設定する

プロジェクトの狙いを一文でわかりやすくまとめ、全員で共有することからスタート。

期待するユーザー価値や業務効果を数値で示しておくと、途中で判断に迷ったときにも軸をぶらさずに進めやすくなります。万が一仕様変更が発生した場合は、ゴールから優先順位を整理。ゴールに直接関係しない要望は「次回以降のリリース候補」として管理すると混乱を防げます。決定事項はすぐに工程表へ反映し、常に全体像を確認できる状態を意識しましょう。

●リスクを早期に洗い出して対策する

技術・スケジュール・人員など複数の視点からリスクを洗い出し、発生しそうな順や影響度で優先順位を付けます。週ごとのレビューでリスクメモを更新し、対策担当や期限もセットで管理。大きなリスクが落ち着いたら「Lessons Learned(教訓)」として次回プロジェクトへ活かせるようにまとめておくと、チーム全体の力も上がります。

●コミュニケーション経路を一本化する

チーム全体で使うチャットや掲示板、ファイル共有のルールを明確にし、迷いなく情報が流れる仕組みづくりを意識。

たとえば質問や連絡は専用のチャットチャンネルに集約、ドキュメントは即時アップロードで共有、会議の議事録は24時間以内に配信するなどの方法があります。 関係するメンバーが多い時等経路が分散しやすい場合は「優先順位の高い連絡手段」を最初に決めておくと、円滑に進めやすくなるでしょう。

●品質ゲートを段階的に設ける

各工程の区切りごとにレビューや自動チェックなど「品質ゲート」を設定します。要件定義の完了時には関係者全員で内容確認、コーディング時には自動解析ツールでミスの早期発見、テスト前には設計資料とAPI仕様のすり合わせなどを設けます。品質基準を数字や合格ラインで明確にし、関係者で共通認識をもっておくことで、最終的な品質の安定につながります。

●改善サイクルをリリース後も続ける

システムはリリースして終わりではありません。KPIを常時ダッシュボードで見える化し、運用・開発チームの垣根なく課題に向き合うことで、問い合わせ対応もスムーズに行いやすくなります。小さな機能追加を短いサイクルで繰り返し、ユーザーの声を素早く反映。定期的なふりかえりで改善点を明らかにし、学びを次のプロジェクトへと活かしましょう。

改善履歴はナレッジとして残し、組織全体の力にしていくことが、長く成功を続けるポイントです。

システム開発を依頼する前の準備

システム開発を依頼する際には、事前準備も重要な要素の1つです。システム開発を依頼する前には、以下のことについて準備しておきましょう。

- システム開発の契約形態について知っておく

- 提案依頼書を用意する

- 見積もりは複数の企業からとっておく

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

●システム開発の契約形態について知っておく

システム開発の契約形態においては、請負契約と準委任契約などがあります。請負契約と準委任契約では、報酬の対象と開発者の義務において大きな違いがあります。

請負契約とは、業務の完了を約束し、成果物に対して報酬が発生する契約のことを指します。そのため、開発者にはシステムを開発して、成果物を納品する義務があります。

準委任契約とは、システム開発に費やした労働力に対して報酬が発生する契約のことを指します。そのため、開発者の義務は、求められる業務に対して適切に稼働することとなります。

契約形態は、システム開発の工程モデルによっても異なります。例えば、ウォーターフォールモデルでは、プロジェクトの初期段階で要件や仕様を決定するため、成果物が明確な詳細設計やプログラミングなどを請負契約として締結することが多いです。その一方で、アジャイルモデルでは開発途中で仕様変更を重ねながら進めるため、準委任契約を締結することが多いです。

自社が依頼するシステム開発には、どちらの契約形態が適しているか把握するために、それぞれの契約形態について知っておきましょう。

●提案依頼書を用意する

提案依頼書を用意することも重要なポイントです。提案依頼書とは、システム開発の発注先を選定する際に、システムの依頼背景や目的、概要など、発注準備で用意する内容を記載したもののことを指します。提案依頼書は、英訳すると「Request for Proposal」となるため、その略称であるRFPとも呼ばれています。

外注先は、提案依頼書をもとにシステム開発の提案をするため、非常に重要な書類です。提案依頼書を用意するメリットとして、以下の4つが挙げられます。

- 自社が求めるシステム要件を外注先に正しく伝えることができる

- 外注先を選定する際に、比較すべき項目が明確になる

- 自社システムの現状を見直し、解決すべき課題が確認できる

- 自社システムが目指す形を明確化し、社内および外注先と共有できる

提案依頼書が用意できなかったり、内容が不十分であったりすると、自社と外注先の間で認識の齟齬が生じ、工期や金額が見積もりと大きくずれてしまうことが起こり得るため、注意しましょう。

●見積もりは複数の企業からとっておく

見積もりを評価しやすくするために、複数の企業から見積もりをとりましょう。見積もり依頼をする際に、前項の提案依頼書が必要になります。

複数社から見積もりがきたら、見積もり内容を評価します。評価する際には、以下の4つのポイントに注意します。

- 着手から納品までの期間が明確か

- 金額や工数の数字が妥当であるか

- 提案力があるか

- 責任の範囲が明確か

- トラブルに対する対応が含まれているか

上記のポイントを抑えながら、複数社の見積もりを確認しもっとも自社に適している外注先を選ぶことが重要です。見積もりの内容について曖昧なまま発注し開発を進めてしまうと、見積もり内容と依頼内容に大きな齟齬が生じたり、そもそもの前提条件の認識がずれたりと、やり直しになることも起こり得ます。見積もりで不明瞭な箇所があった場合は、必ず質問して不明点を解消しておきましょう。

システムの開発工程に関するよくある質問(FAQ)

システム開発や構築に取り組むと、必ずと言っていいほど現場やプロジェクトメンバーから疑問や相談が寄せられます。ここでは「工程の進め方」「各フェーズの目安期間」「略語の覚え方」「工程表の運用方法」「開発モデルの違い」など、実務で特に多い質問を中心に、ポイントをやさしく解説。これからプロジェクトに携わる方も、日々の業務を見直したい方も、ぜひ参考にしてみてください。

●Q. 工程は必ず10段階で進めないといけない?

システム開発の工程は、必ずしも全ての案件で10段階を細かく踏む必要はありません。プロジェクトの規模や納期、求める品質に合わせて、いくつかの工程をまとめたり、省略したりすることも一般的です。

たとえば小規模なアプリ開発では、基本設計と詳細設計を一つにまとめて進めることも。また、プロトタイプを取り入れる場合は、単体テストを各スプリント内に組み込んで効率化するケースも見られます。

大切なのは、工程の数や粒度よりも「必要なチェックポイントが抜けていないか」を明確にすること。目的に合った柔軟な進め方で、ミスや漏れの防止につなげていきましょう。

●Q. 工程ごとの目安期間はどのくらい?

各工程の進め方は案件ごとに異なりますが、全体の中でおおよその比率を意識して計画するとバランスよく進められます。

目安としては、下記のイメージで考えてみましょう。

- 要件定義:全体の約15%

- 設計(基本+詳細):約25%

- 実装:30%

- テスト(単体~運用テスト):25%

- リリース準備や保守計画:5%

期間の比率はあくまで目安なので、納期を優先しすぎるよりも品質やコストのバランスを意識した調整が大切です。

●Q. IPAの略称が多すぎて覚えきれません。効率的な覚え方は?

略称は一度に覚えようとせず、実務で何度も使う中で徐々に馴染ませていくのが近道。

- ドキュメントの見出しに略語(SP、RD、BDなど)をセットで書いておく

- 社内ミーティングで略語クイズを交えてみる

- よく使う略語をまとめた「略語対訳シート」をデスクに常備する

視覚・聴覚・実務の3方向から触れてみることで、自然と定着していきます。

●Q. 工程表のテンプレートはどのタイミングで更新すれば良いですか?

工程表(ガントチャートなど)は週ごとの進捗ミーティングや定例会議のタイミングで更新するのが習慣化しやすいです。

実績を入力し、遅延が発生したタスクは色分けして見やすく整理。

また、リスクが見つかった場合は影響範囲をメモ欄などに残しておくと、手戻り発生箇所を早期に発見できます。

定期的な更新を習慣にして、全体の進行状況を把握しましょう。

●Q. V字モデルとウォーターフォールモデルの違いは?

ウォーターフォールモデルは、各工程を一直線に順番通り進めていくイメージ。

一方、V字モデルは工程を左側で設計、右側で対応するテストを実施することで、工程ごとの品質保証に重きを置いています。

テスト観点を早い段階で洗い出したいときや、品質重視の案件にはV字モデルが向いています。

●Q. テスト工程の工数を減らしたい場合、どこに気をつけるべき?

テスト工程の「削減」ではなく、自動化や優先順位付けによる最適化が基本です。

- 影響範囲が小さい部分の回帰テストは自動化ツールでカバー

- 事業に直結する重要な機能は手動テストを維持

時間短縮だけを目指すのではなく、品質を守るための工夫を取り入れましょう。

●Q. リリース後の保守体制はどこまで準備すれば良い?

運用が始まった後も安定したサービス提供を続けるには、以下のようにリリース直後から運用改善のサイクルを回していく意識が大切です。

- システム監視のためのアラートや通知ルートの整備

- 万一の障害に備えた連絡先やエスカレーションの手順表

- セキュリティパッチや機能改善を計画的に進めるアップデート計画

開発・構築の違いを理解してシステム開発依頼を容易に

システム開発とシステム構築は類似している言葉ではありますが、開発と構築の言葉が表す意味を考えると異なることがわかりますよね。行う作業の範囲によって変化するため、システム開発とシステム構築の違いについてしっかり理解することが大切です。

システムを作り上げる際には要件定義や設計、プログラミング、テストを経て実際に現場で運用していきます。システムを完成し、運用するまでの過程においてのシステム開発とシステム構築の範囲についても理解しておきましょう。

また、システムの開発や構築を依頼する際には、依頼内容に適したシステム会社に依頼することが大切です。システム開発とシステム構築の外注先をお探しであれば、発注ナビにお任せください。発注ナビであれば、全国7000社以上の開発会社の中から、ご要望や案件内容に合ったテスト会社や第三者検証会社を厳選してご紹介可能です。「自社に合った開発会社がわからない」「選定にできるだけ時間をかけずにスムーズに導入したい」とお考えのご担当者様はぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

システム開発の最適な発注先をスムーズに見つける方法

システム開発会社選びでお困りではありませんか?

日本最大級のシステム開発会社ポータルサイト「発注ナビ」は、実績豊富なエキスパートが貴社に寄り添った最適な開発会社選びを徹底的にサポートいたします。

ご紹介実績:25,000件(2025年5月現在)

外注先探しはビジネスの今後を左右する重要な任務です。しかし、

「なにを基準に探せば良いのか分からない…。」

「自社にあった外注先ってどこだろう…?」

「費用感が不安…。」

などなど、疑問や悩みが尽きない事が多いです。

発注ナビは、貴社の悩みに寄り添い、最適な外注探し選びのベストパートナーです。

本記事に掲載するシステム会社以外にも、最適な開発会社がご紹介可能です!

ご相談からご紹介までは完全無料。

まずはお気軽に、ご相談ください。 →詳しくはこちら

「理想のシステム開発の外注先

見つけ方ガイド」無料配布中

■システム開発に関連した記事