Shell(シェル)は、コンピュータを使用するユーザーと実際にコンピュータを動かすOS、これらをつなぐ重要なプログラムです。IT・システム開発の部門においてShellという用語は頻繁に使用されますが、Shellについて良くわからず困っている方も多いでしょう。

そこで今回は、Shellの概要や特徴、重要な役割などを紹介したうえで、具体的な活用方法を解説します。また、混同しやすいものの一つとしてシェルスクリプトという用語もあるため、併せてShellとシェルスクリプトの違いにも触れていきます。

Shellとシェルスクリプトの役割の違いを理解してうまく活用することで、日時を指定した自動プログラムの実行やデータ抽出の簡略化などが可能になります。また、今後Shellを使用したシステム開発を導入したいと考えているものの、開発業務にそこまで時間や手間をかけられないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。その際は、課題やニーズに合ったシステム開発会社を紹介してもらえるサービスを利用するのもおすすめです。

本記事でShellについて理解を深めたうえで、Shellを使用した開発業務の効率化を実現させましょう。

目次

システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国5000社以上からご提案

1.Shell(シェル)とは?

はじめに、Shell(シェル)の具体的な意味や役割について紹介します。

Shellとは、ユーザーとコンピュータのOSをつなぐ役を担う重要なプログラムの一種です。OS(オペレーティングシステム)はコンピュータを操作するにあたって様々な指令を出す基本のソフトウェアを指します。つまり、Shellはユーザーが望む動作を受け、それをOSに伝えたうえで具体的なコンピュータの動作につなげていきます。アプリケーションにおいても、操作や結果表示などの役割を担う機能をShellと呼ぶこともあります。

2.Shellの仕組み・役割

次にShellの仕組み・役割について説明します。簡単にいえば、Shellはユーザーとコンピュータの間に入る通訳のような存在です。

基本的な仕組みとして、ユーザーがAというアプリケーションを立ち上げたい場合、その指令の伝達機能がコンピュータに備わっていなければAのボタンを押したところでAは立ち上がりません。ここでShellは「Aを立ち上げる」という指令をOSに対して出します。するとOSはその指令を受け、Aを立ち上げる動作を実際に行います。これがShellの大まかな仕組みです。コンピュータの分野ではこの指令のことをコマンドといいます。コマンドには様々なものがあり、上記のAというアプリケーションを立ち上げるコマンドもあれば、ロボットの動きを制御するコマンドなどもあります。

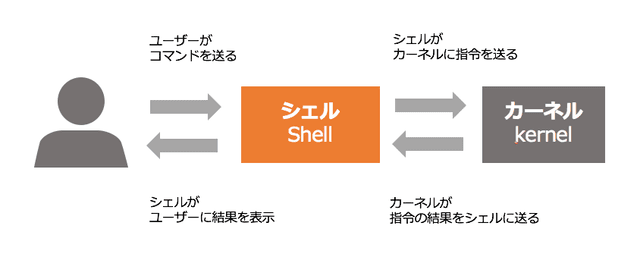

より具体的に仕組みを説明すると、まず、Shellがこのコマンドを受けるとOSの中枢ともいえるソフトウェア「カーネル」に伝えます。カーネルはShellからの指令を受けた後、その結果を再度Shellに返します。Shellはカーネルから伝達された結果を、ユーザーがわかるように表示させる役割を果たしています。

具体的な構造は下記のとおりです。

<指令伝達の流れ>

- ユーザーからのコマンド

- Shellがコマンドを受ける

- Shellがカーネルに指令を送る

- カーネルが指令を受け取る

- カーネルが指令の結果をShellに送る

- Shellが結果を受け取り、ユーザーに結果を表示する

このようにShellは、ユーザーとカーネルの仲介役といった大切な役割を持っていることがわかります。私たちが普段コンピュータを操作する際にコマンドに従って何らかの結果が出るのは、Shellがその役割を担っているからです。

活用方法については後述していきますが、このようなShellの性質を理解したうえでプログラムの開発を行えば、様々なコマンドを自動で実行する便利なプログラムとして業務に活用できるでしょう。

3.Shellとシェルスクリプトとの違い

プログラミングの分野で混同しやすい用語として、Shell(シェル)とシェルスクリプトがあります。

まずShellは、前項でも触れたとおり、コマンドをOSに伝達する橋渡し役のプログラムです。コンピュータの操作の際には、ユーザーの指令はShellを通じて各ソフトウェアに伝わります。一方でシェルスクリプトは、Shellが各ソフトウェアに伝える「指令ファイル」を指します。または、Shell上で実行できるスクリプト言語のことをいう場合もあります。

つまり、Aのアプリケーションを立ち上げたくてユーザーが「アプリケーション立ち上げ」のコマンドを出せば、Shellは「Aを立ち上げる」というシェルスクリプトでカーネルに指令を送ります。

同じShellという名前がつく用語ではあるものの、Shellはプログラムそのものを指し、シェルスクリプトは命令を記したファイルという解釈になります。そのため両者は名前こそ似ていますが、意味も分類も大きく異なります。Shellというプログラムを機能させるために必要な「指示書」「台本」となるのが、シェルスクリプトなのです。

4.Shellを使うメリット

Shellを利用するメリットについて大きく三つ紹介します。

●コンパイルが不要

Shellおよびシェルスクリプトはコンパイルを行う必要がありません。追加でシステムアクセス用にプログラムを用意することなく、また、変換作業も行わずに済むため、修正・確認にかかる手間や工数を削減できます。開発スピードの迅速化につながるといえます。

●柔軟性・拡張性が高い

Shellは多くのOSで標準的に提供されており、幅広い環境で利用でき、異なるシステム間でのファイル移行や操作も比較的容易に行えます。柔軟性が高いため、プログラムの実行やシステム設定の変更、ファイルシステムの操作など多様なタスクを行えます。

また、シェルスクリプトはほかのプログラミング言語やツールと連携でき、拡張性も高いため、既存のシェルスクリプトに修正を加えるだけで、新たなタスクに対応できるようになります。こうした特性により、システム管理者・開発者にとって、Shellは不可欠なツールとなってきています。

●繰り返し作業を自動化し、業務効率化に役立つ

繰り返し行うような定型的な作業の自動化を行えるため、手作業に比べて迅速な処理が可能になります。特にシェルスクリプトを用いた自動化は、大規模かつ複雑なシステム管理や開発プロジェクトにおいて不可欠で、作業の効率化だけでなくヒューマンエラーの削減効果も見込めます。メンテナンスやデータ表示など、決められたスパンで行う操作の効率化に向いているといえるでしょう。

シェルスクリプトを使用してShellプログラムを機能させれば、主に次のようなことが実現可能になります。

- 決まったパターンの作業のオートメーション化

- データ抽出

- 様々な業務の効率化(必要に応じてそのほかのプログラミング言語との組み合わせる)

実際にシェルスクリプトを使用してShellを作動させ、業務をシステム化しているシーンは多数あります。次の見出しでは主な活用場面を紹介していきます。

5.Shellの主な活用場面

Shellを上手に活用すれば、煩雑な業務の効率化や自動化を実現できます。よくある活用方法として、下記のようなシーンが挙げられます。

●バックアップの自動化

万が一の事態に備えてデータを定期的にバックアップしておくことは大切です。ただ、手作業の場合、忙しくなると忘れてしまいがちです。Shellを使って毎晩自動的にデータをバックアップする処理を設定しておけば安心です。特定のディレクトリの内容をコピーするシェルスクリプトを作成し、設定時間に自動で走るcron(クーロン)ジョブとして設定しておけば、バックアップを自動化できます。

●ファイル・ディレクトリの管理

ファイルのコピーや移動、削除、名前の変更などの基本的操作も自動化可能です。また、ファイルの検索やソート、比較などの複雑な操作も自動化できます。例えば、特定の拡張子を持つファイルのみ一括で検索して別のディレクトリに移動したり、ファイルの内容を比較して差分を抽出したりすることも行えます。特に大量のデータ整理が必要になるときに役立ちます。

●システム管理・メンテナンス

システムの起動時や定期的なメンテナンス作業を自動化したい際にもよく利用されます。例えば、サーバにログインした際にディスクスペースの使用量をチェックし、特定の使用率を超えていたら管理者にアラートを通知することができます。ほかにも、システムログを定期的に分析して異常を発見したり、予期せぬエラーが起こったら管理者に通知するようにしたりして、問題の早期発見やシステムの安全性強化に役立てられます。CPU使用率やメモリ使用量、ネットワークトラフィックなどのデータを定期的に収集して、システムのパフォーマンスを最適化するための分析にも利用できます。

●ソフトウェアのインストール・アップデート

特定のソフトウェアパッケージを自動的にダウンロードしてインストールすることが可能なため、複数のシステムで同じ環境を構築する際などに便利です。また、既存のソフトウェアの定期的なアップデートも自動化できるため、システムの安全性を保ちやすくなります。加えて、ソフトウェアの依存関係の管理にも役立ちます。ソフトウェアをインストールする際に必要なほかのパッケージを自動的に特定するため、適切な順序でインストールでき、依存関係によるインストールの失敗などを事前に防げます。

●ネットワークの監視・操作

Shellを利用して、ネットワークの状態を常に監視して、問題発生時に自動で通知を送ることができます。また、リモートサーバへのファイルのアップロード・ダウンロードやネットワーク設定の変更を行ったり、リモートシステムにログインしてコマンドを実行したりすることも可能です。

●データ処理・レポート生成

Shellはログファイルやデータベースから特定のデータを抽出する作業の自動化にも役立ちます。収集したデータを集計して、レポートとして自動的に出力することも可能です。特に大量のテキストやCSVファイルを扱う場合には、Shellで効率的にデータ処理・レポート生成を行うことで作業時間を大幅に削減できます。空いた時間を分析作業に充てると良いでしょう。

6.Shellの種類

一口にShellといっても、様々な種類が存在します。もちろん種類によって特徴や性質、役割などの要素は異なるため、Shellについて理解を深める際には種類を知ることも重要です。

主な種類としては、次の三つが挙げられます。

bash

tcsh

zsh

●bash

一つ目のbashは、sh系(Bシェル系)に分類されるShellにあたります。複数あるShellの種類の中でも、オーソドックスなものとして知られるプログラムでもあります。主に、UNIX系のOSに取り入れられるのが特徴です。Linuxのシステムにおいては、デフォルトとしてbashのShellプログラムが採用されています。macOSにも導入済みですので、こうした環境下であれば利用できます。複雑なタスクを効率的にこなしたり、ログを抽出したりすることが可能で、いわゆるコンピュータにおける基本動作を担うのが特徴です。

●tcsh

二つ目のtcshも、UNIX系のOSにおいてよく採用されているShellプログラムにあたります。現在は様々な種類のShellが世に登場しており、機能面の改良を図ってcsh系(Cシェル系)が開発されました。さらにShellを利用しやすく改良を重ねたものがtcshです。もともとC言語に似た文法で構成されるプログラムのため、使いやすいという利点があります。

●zsh

最後のzshは、様々な便利機能を採用した水準の高いShellプログラムとして知られています。多くの要素においてカスタマイズ性に優れているのが特徴です。zshは、sh系とcsh系などの良いとこ取りをした万能Shellプログラムですが、機能が充実している分、プログラムの動作が重くなる傾向にあります。

●そのほかのShell

ここまでで解説したもの以外にも、Shellには様々な種類のプログラムがあります。

sh:オーソドックスなShellで多くのShellの基礎となっている

csh:UNIX系で採用されたShellでC言語に似ており、この改良版がtcsh

ksh:shの上位互換としてコマンド履歴やコマンド名の補完などを実行する

ash:軽量なためメモリが少ない場合に適している

fish:ほかのシェルと比較して使いやすさに優れ、対話形式のように操作できる

Windows PowerShell:Windows環境での自動化や構成管理に特化している

PowerShell:Windows PowerShellをmacOSやLINUX上でも動作するようにした進化版

Azure Cloud Shell:Microsoft Azureの管理をクラウドベースで行え、ブラウザから直接管理できる

Google Cloud Shell:Google Cloudプラットフォームの管理をクラウドベースで行える

Python Shell:Pythonプログラムを相互に実行できる

▷PowerShell(パワーシェル)とは?おすすめの理由やできることを紹介

Shellについて理解を深める際には、このように各Shellプログラムの種類について把握しておくことが重要です。用途や時代の流れなどに合わせて、コンピュータには複数のShellプログラムが取り入れられているのです。

7.Shellを使う流れ

ここでは、Shellを使う際の流れについて説明します。Shellの操作方法について簡単に手順をまとめると、次のようになります。

- シェルスクリプトの実行ファイルを作る

- シェルスクリプトに実行権限を与えて実行する

実行ファイルはテキストの形式になるため、主にviなどのエディタを使用して記述していくのが一般的です。場合によっては複数の別のプログラミング言語(JavaやRubyなど)を組み合わせて使うことで、Shell活用の幅を広げられることもあります。そうすると単純なコマンドの実行だけでなく、多少複数な作業も可能になるでしょう。Shellの特徴や性質を理解したうえで、作業効率アップを目指すことが大切です。

●シェルスクリプトの実行ファイルを作る

タスクを定義するため、まずはシェルスクリプトの実行ファイルを作成しましょう。例えば、バックアップを実行したい場合は、以下のようなシェルスクリプトを作成します。

#!/bin/bash

# バックアップするディレクトリとバックアップ先の設定

SOURCE_DIR=”/path/to/source”

DEST_DIR=”/path/to/backup”

#

日付を付けたバックアップファイル名の作成

BACKUP_FILE=”$DEST_DIR/backup_$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar.gz”

#

tarコマンドでディレクトリを圧縮してバックアップ

tar -czf $BACKUP_FILE $SOURCE_DIR

#

バックアップ完了メッセージの表示

echo “Backup of $SOURCE_DIR completed successfully!”

まず、「#!/bin/bash」でシェルスクリプトのインタプリタを指定します。

次に、バックアップのディレクトリを設定します。「SOURCE_DIR」はバックアップ元で、「BACKUP_DIR」はバックアップ先のディレクトリです。

続いて、バックアップファイルの名前を設定します。上記のスクリプトであれば、バックアップ時間が2024年6月18日の22時30分45秒の場合、「20240618223045」がファイル名に追記されます。その後のスクリプトでは、ディレクトリの圧縮の指示と、バックアップ完了時に表示するメッセージを指定しています。

実行ファイルを作成後は、「backup_script.sh」などとファイル名を付けて、忘れずに保存しておきましょう。

●シェルスクリプトに実行権限を与えて実行する

シェルスクリプトを実行するには実行権限を付与してから実行します。例えば、先ほど作成した実行ファイル「backup_script.sh」の場合、まず、以下のようなスクリプトで実行権限を与えます。

chmod +x

backup_script.sh

次に以下を打ち込んで実行します。

./

backup_script.sh

このスクリプトを定期的に実行するためにはcronジョブの設定が必要になります。以下を打ち込んでcronジョブを設定します。

crontab

-e

次に、以下の行を追加して毎日午前2時にバックアップを実行するように設定します。

0 2 * * *

/path/to/backup.sh

cronの形式は「分 時 日 月 曜日 コマンド」となっているため、深夜2時に実行する場合は「0 2 * * *」と指定します。これで自動的にバックアップを取れるようなります。

8.Shell開発を行うには?

Shellは、ユーザーのコマンドをカーネルに送り、実行につなげるための重要な橋渡し的プログラムです。Shellではシェルスクリプトに基づいて、決められた動作を定期的に実行できるようプログラムを組むことが可能なため、うまく活用すれば作業効率を大幅にアップさせられるでしょう。そのためメンテナンスや点検などの工程において、Shellの活用がおすすめです。また、システムによって自動で実行されるため、作業の品質にばらつきが出ないのも利点です。作業の標準化や品質アップにつながり、ヒューマンエラーによるトラブルを未然に防ぐことができます。

なお、Shell開発を進める際は、基本的に外部のシステム会社へ発注するのが望ましいです。Shellはそこまで難易度の高くないプログラムではあるものの、複雑な処理を組む場合には、Shellでベースのプログラムを作りつつ、ほかのプログラミング言語を用いて開発を行う必要があります。そのため、自社のニーズに合わせてシステムを開発する場合、専門のシステム会社と打ち合わせを重ね開発を依頼するのが良いでしょう。

しかし外注するとなると、どのような会社を選べば良いのか悩むことも少なくありません。Shell開発について相談・依頼するうえで、以下のような悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。

こちらの意図をしっかりくみ取ってくれる会社であってほしい

実績豊富な会社に任せたい

システムに詳しくないため初心者でも相談しやすい会社が良い

複数社から見積もりを取ったうえでじっくり検討したい

そんな時にチェックしておきたいのが、システム開発を依頼したい会社と外部からの依頼を受け付けているシステム開発会社を結びつけるサービス「発注ナビ」です。発注ナビはシステム開発会社への発注に特化しているのが最大の特徴です。そのため、自社に合ったシステム開発会社を効率良く探すことができます。対応可能な社数は全国で5000社以上、紹介実績は19,000件(2024年3月現在)にも及びます。

発注ナビでは、主に次のような流れで最適な提案を受けられます。

- 発注ナビへ相談登録

- 専門スタッフが要望をヒアリング

- 自社に合う開発会社の提案

- 選定のうえ実際に紹介を受ける

- 商談

システム開発業界を熟知したスタッフが、Shell開発における要望や悩みなどを細かくヒアリングします。そのため、ITに詳しくない方だけでなく開発者が不足している会社でも、安心してご相談ください。ご相談から見積もりまでは完全無料です。

Shell開発の外注を本格的にお考えの方は、発注ナビをご覧ください。

システム開発会社選びはプロにお任せ完全無料で全国5000社以上からご提案

■システム開発に関連した記事